Carla Leonardi realiza un cruze entre la monumental obra «La Comedia humana» de Balzac y el conceto de «santo» de Jaques Lacan ¿Qué encontramos en esta pieza literaria sobre el presente? ¿Qué nos dice sobre el capitalismo y las formas del goce?

Introducción, un alma parisina de su tiempo

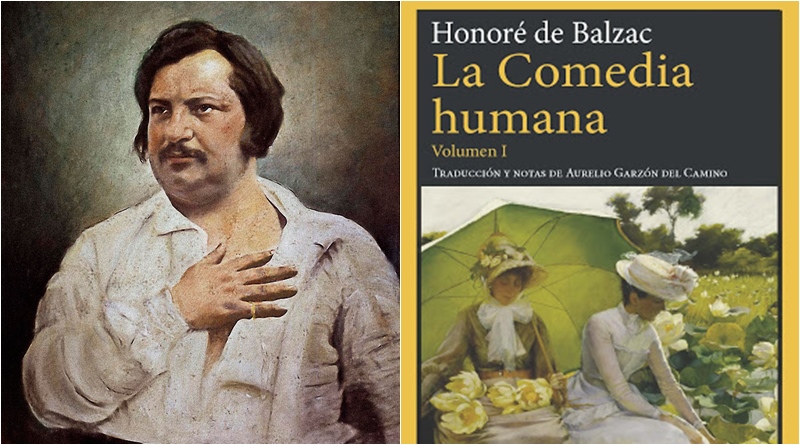

A Honoré de Balzac (1799-1850) se lo conoce como uno de los pioneros del realismo literario, pues se propuso en su obra monumental a la cual denominó La comedia humana, tomando como referencia y en contraposición a La divina comedia de Dante, describir con particular atención y detalle la sociedad de su tiempo, esa que trascurre en la transición que se abre a partir la revolución francesa, con la caída de la monarquía y por ende de la aristocracia, que pierde sus privilegios de origen nobiliario, y el ascenso al poder de la burguesía capitalista que se consolidó con el impulso del colonialismo de las políticas imperialistas de Napoleón Bonaparte. De ahí toma su título El Reverso de la historia contemporánea, que es la última de sus obras en este compendio, fechada en 1848. La abundancia de detalles en las vestimentas, la decoración o el entorno urbano o histórico son entonces importantes para Balzac como modo de dar vida a sus personajes.

Muchas de las cuestiones que escribe y retrata al detalle, son asuntos de los que tiene pleno conocimiento a partir de sus propias vivencias en la agitada vida que llevó, las cuales ficcionaliza. Sus padres provienen de una familia de agricultores de Tours que buscan un mejor pasar en París y para ello el padre de Honore cambia el apellido original Balssa por Balzac, alegando un lejano parentesco con una familia aristocrática perimida, lo cual le abre las puertas para trabajar bajo la protección del barón de Pommereul como funcionario administrativo en Tours. Su infancia estuvo marcada por el desapego afectivo de sus pares, que rápidamente lo mandan a un internado. Interesado desde pequeño por la literatura tuvo problemas para adaptarse al sistema escolar tradicional. La familia busca hacer de él alguien con porvenir, y lo envía a estudiar abogacía en la Sorbona, por lo que luego comienza a trabajar como notario en el despacho de un amigo de su padre. Allí adquirirá un gran conocimiento de los entresijos legales, y se formará una opinión bastante negativa de los manejos económicos de la alta sociedad. Asqueado por la monotonía del trabajo, se propone radicarse en París para triunfar como escritor.

Intenta una obra poética que es rechazada por el canon literario de su tiempo. Y a partir de entonces se tiene que dedicar a realizar múltiples trabajos para subsistir. Escribe novelas de muy baja calidad que vende al mejor postor (su idea era hacerse lo suficientemente rico en el menor período posible, a fin de poder dedicarse posteriormente a la auténtica literatura). Pero con la fortuna que se labra se embarca en diversos negocios: se hace editor, funda una imprenta y un periódico, donde se dedica publicar todo tipo de panfletos, propagandas, libros, sin un criterio editorial e incluso incursiona en negocios comerciales como comprar una mina de oro en Cerdeña, proyectos todos con los que fracasa y se endeuda (mucha de esta experiencia la noveló en su novela de iniciación Las ilusiones perdidas, 1839).

Su éxito literario comienza cuando decide ficcionalizar el episodio de la guerra de los chuanes, que titula Los chuanes. Luego vendría La piel de zapa (1831) y es a partir de ahí que concibe la serie de novelas interrelacionadas que retraten la sociedad de su tiempo, La comedia humana. De este magno proyecto, 50 de las 137 novelas que debían componerlo quedaron incompletas. Su enorme capacidad de trabajo se debía a su hábito de escribir alrededor de 15 horas diarias, en la tranquilidad de la noche, y bebiendo litros de café negro, en completo aislamiento, lo cual fue deteriorando su salud. Con frecuencia saltaba entre obras en curso, tal estilo fragmentario refleja la propia vida del autor, un posible intento de estabilizarla a través de la ficción.

“¿Qué es aquello que Lacan encuentra en Balzac, y que no está ni siquiera en Marx? Precisamente la dimensión de la vergüenza, en torno a la cual estructura la clase. Lacan plantea en la clase mencionada que morir de vergüenza es imposible y que lo que queda es la vida como vergüenza que tragarse y dice que la vergüenza es un signo que desciende del significante. Me interesa en este punto distinguir la culpa, que es un afecto que es efecto de transgredir una prohibición y concierne a la moral; de la vergüenza; que, en cambio, concierne a la ética.”

El reverso de la historia contemporánea:

La primera parte de esta novela, La señora de la Chanterie, narra la historia en la París de 1836 de Godofredo un joven de 30 años, que al igual que Lucien de Rubenpré en Las ilusiones perdidas, puede considerarse como un alter-ego de Balzac. Se trata de una víctima de lo que Francia llama progreso e igualdad. Encontramos en este personaje, la joven promesa de la familia de comerciantes de provincia que busca triunfar en París como notario, como literato, y luego como propietario de un periódico, donde corrompe su moralidad, pero de todos modos fracasa económicamente, por lo cual se encuentra superado por deudas. Este joven taciturno desde un mirador contempla París con su doble cara de esplendor y sus miserias, es un alma en pena, desesperado y acosado por oscuros pensamientos. Impotente e incapaz para la actividad, era el tipo parisino en que se reflejan las ambiciones desengañadas o muertas, la miseria interior, el odio dormido. De repente, la desasosegada alma de Godofredo encuentra consuelo en las alentadoras palabras que le escucha decir a un sacerdote a un obrero. Por esta razón se propone seguirlo hasta el portal de una casona donde se encuentra vacante un módico departamento. Descubre en el corazón del viejo París como si estuviera en una ensoñación fantástica de otro tiempo, un entorno de tipo monástico, donde sus habitantes mantienen hábitos de renuncia a todo tipo de placer mundano propios de la efervescente y bulliciosa París de esos tiempos. Sus ocupantes son la señora de la Chanterie, de 60 años, tres hombres (el señor Alain, un pequeño burgués de aspecto bonachón; Nicolas, coronel retirado; Joseph, consejero de la corte retirado), el abate y la criada Manon. Godofredo ve allí la oportunidad para tomarse una suerte de retiro y meditar sobre su futura ocupación en la vida, por lo que acepta ser pensionista en la casa. Pero lo que más lo empuja es la curiosidad por el secreto de esas vidas que se mantienen totalmente apartadas de la sociedad, que viven en total sobriedad, sin vestigios de nostalgia alguna por su pasado. Su curiosidad es más acuciante respecto de la señora de la Chanterie (encontramos aquí la dimensión del secreto de goce como aquello que hace familia). Godofredo es un náufrago que se aferra a las ramas más frágiles creyéndolas sólidas.

Es precisamente el secretismo y la curiosidad del protagonista lo que mantiene en vilo del suspenso al lector, y hace que la novela no sea una cosa tan aburrida como la presenta Lacan en el Seminario 17.

Ingresando en los flashbacks, Godofredo descubre el lado oscuro tras la apariencia de estos apacibles católicos ejemplares. En el caso de Alain, lo que lo movió a semejante renunciamiento fue el arrepentimiento por haber dudado de la nobleza de su amigo de la infancia, que no es otro que el ahora banquero Mongenod, a quién cuando quedó en situación de miseria le prestó en 1798, una suma considerable mediante un pacto de palabra, es decir; sin firma de recibo alguno, en el cual el otro se comprometía a devolvérselo cuando pudiera. Ante el temor de haber sido estafado y que estuviera representado ante él una farsa de pobreza, (pues por averiguaciones que hizo se hablaba de iba comprar tierras en EEUU), se hizo firmar por su antiguo jefe un documento que lo convertía en acreedor y a su amigo en deudor. Lo culpaba por tener que llevar una vida modesta y por no haber podido casarse. Pero en 1816, cuando Mogenod finalmente regresó no sólo le devolvió el dinero, sino que lo recibió con creces (lease acá plusvalia). Como Alain nunca pudo perdonarse por haber desconfiado de su amigo, decidió donar el excedente a actos de beneficencia de la asociación que lleva adelante la señora de la Chanterie. La caridad hacia los más pobres es un modo de apaciguar, de limpiar la conciencia de culpa.

La historia de la señora de la Chanterie es la de una joven de la aristocracia de la Baja Normandía, a quien casaron con el joven Henri de la Chanterie, pero del cual se enamoró. Luego de tener a su hija, comienzan para ella sus desgracias debido a que Henri no pudo contener su vida licenciosa en el juego y con las mujeres. Encontramos en este punto el tipo de la histeria sacrificial (trabaja como modista para mantener el hogar, destina dinero para liberarlo de la prisión por su adhesión a la causa revolucionaria, lo asiste durante la enfermedad). Tras la muerte de su esposo, toma todos los recaudos y garantías posibles, y casa a su hija Henriette con un hombre que aparenta buena fortuna y modales nobles. Pero al poco tiempo este hombre la abandona, está acosado por deudas y la introduce a través de su amigo, de quién se enamora, en las actividades de bandolería de los Chuanes (activistas guerrilleros que atentaban contra la república imperial y buscaban restaurar la autoridad real de Los Borbones). Por este motivo, Henriette es apresada y ejecutada a la pena de muerte, lo que lleva a la señora de la Chanterie, ademas de soportar el pesar que esta hija le ha generado, a una sentencia de 20 años de prisión en calidad de cómplice, pues los aloja en su castillo, aunque ella alega que no sabía nada, que fue movida por su profunda abnegación hacia su hija. Estamos en el punto que plantea Lacan al decir que «no hay límite a las concesiones que una mujer puede hacer por amor, de su cuerpo, de su alma y de sus bienes». Es así que, cuando es indultada y resarcida económicamente por el Rey Luis XVIII, por los pesares que le causó ser fiel a la causa real, la señora de La Chanterie, para mitigar su desdicha con el excedente de la plusvalía, compra el Libro Mayor y el Petit hotel donde radica la empresa de la caridad, de la que es ahora la heroína y fundadora. Esta obra se alimenta de las cuantiosas donaciones que realizan distintos miembros de la nobleza y que coloca en el banco del señor Mongenod y tiene además un latifundio que es la granja de la cual se auto-abastecen, tomando siempre sólo lo útil y necesario para vivir.

El reverso del reverso:

Según Balzac El reverso de la París contemporánea, donde predomina la ambición desmesurada del capital, son estos representantes de la vieja Francia sostenida en la monarquía y la aristocracia, que ahora ha sustituido su vieja vida por una nueva en la que conforman una suerte secta religiosa o sociedad anónima dirigida por la señora de la Chanterie, que se dedica a la caridad de los más desfavorecidos. El viejo poder se oculta y se transforma en una empresa de caridad que se sirve del dinero de almas moralmente desesperadas o culpógenas, a cambio del placer de hacer el bien al servicio de la causa católica.

Admitido como pensionista en la casa, se tratará ahora de saber si Godofredo va a llegar a convertirse a esa vida dedicada a la beneficencia. Detrás la aparente benevolencia de la señora de La Chanterie, importa destacar que es el amor platónico por quien se erige en cierto lugar de Ideal y en última instancia su dulce voz (Chanterie es tanto capilla como caturreo), lo que subyuga a Godofredo (que significa consuelo frio). La señora de la Chanterie es como una suerte de flautista de Hamelin que domina a un joven desengañado de todo y le impone el mandato universal católico de la caridad, de abandonar todo orgullo, toda vanidad, todo amor propio; todo bien material, todo placer mundano y aceptar las privaciones para obtener los placeres que se derivan de ser un distribuidor, un instrumento al servicio de Dios.

La novela de Balzac muestra muy bien cómo la irrupción del discurso capitalista, es correlativa de la caída del Rey como representante del Padre, como representante del significante que ordena y orienta, y también cómo en su lugar adviene “el ascenso al cenit social del objeto a” (al decir de Jacques Allain Miller), es decir, de los objetos de consumo. El discurso capitalista como falso discurso sostiene que es posible para el sujeto encontrar el objeto mercancía que sature su falta en ser. Propone entonces un niño generalizado, un consumidor consumido, despojado de las marcas identitarias que lo constituyen como sujeto. He ahí el impudor, el empuje a la canallada de ceder a los imperativos del mercado que uniformiza los modos de gozar.

La salida que propone Lacan al discurso capitalista; que tampoco es la rebeldía de los estudiantes en su huelga de la cultura, es el discurso del analista. El analista hace semblante de objeto a, no es el objeto a, para producir la división del sujeto y que como efecto se produzca el significante Amo que lo determina.

En la última clase del Seminario 17: El poder de los imposibles, Lacan refiere: “Mi último traspié – los adoro – me ha llevado a leer El reverso de la vida contemporánea, de Balzac. Es verdaderamente inverosímil. Si no lo han leído, ya pueden haber leído todo lo que quieran sobre la historia de finales del siglo XVIII y de principios del XIX, la Revolución Francesa, para llamarla por su nombre. Por mucho que hayan leído incluso a Marx, no entenderán nada y se les escapará aún algo que sólo se encuentra aquí, en esta historia que les aburrirá en cantidad, El reverso de la vida contemporánea.”

¿Qué es aquello que Lacan encuentra en Balzac, y que no está ni siquiera en Marx? Precisamente la dimensión de la vergüenza, en torno a la cual estructura la clase. Lacan plantea en la clase mencionada que morir de vergüenza es imposible y que lo que queda es la vida como vergüenza que tragarse y dice que la vergüenza es un signo que desciende del significante. Me interesa en este punto distinguir la culpa, que es un afecto que es efecto de transgredir una prohibición y concierne a la moral; de la vergüenza; que, en cambio, concierne a la ética.

¿Qué mueve a Alain y a la señora de la Chanterie a donar sus excedentes a la causa de la Caridad? ¿Es la culpa o la vergüenza? En todo caso la vergüenza parece quedar más del lado de Godofredo toda vez que su curiosidad, sus indiscretas preguntas buscan hurgar en el más allá de la apariencia de esa mujer que es presentada como una suerte de Santa.

Por otro lado, vuelvo a la cuestión del analista ocupando el lugar del semblante de objeto a, punto que supone para él un despojarse de su yo, de sus prejuicios, de sus ideales para ofertar un vacío como causa. Por ello en Televisión, Lacan acerca al analista al lugar del santo, que no es el lugar de la caridad porque la caridad es la del rico, que da lo que tiene, lo que le sobra. Se trata por el contrario de descaridar, de ser el desperdicio, un resto fecundo; para devolverle al sujeto la dignidad del afecto de la vergüenza que surge de la marca del ideal que recibió de la familia y de la cultura que lo determinan. Es luego con esta marca recibida de lo social que tendrá que saber hacer, realizar un esfuerzo de poesía, trabajo de análisis mediante; para equivocar algo de su escritura a través del sonido, y así elevarla al estatuto de lo más propio y singular, que es su síntoma, aquello que lo distingue como uno incomparable e inconmensurable.

Bibliografía:

– Balzac, H., El reverso de la historia contemporánea, Primera parte La señora de la Chanterie, Losada, 2009.

– Lacan, J., Seminario 17: El reverso del psicoanálisis, Clase XIII: El poder de los imposibles, Paidos, 2008.

– Lacan, J., Televisión, Anagrama, 1993

Artículos relacionados

Los Padecimientos en la Escena Educativa y los Avatares del Lazo Social

nancy.lallana2016@gmail.com La Lic. Nancy Lallana analiza los nuevos desafíos de la epoca en el ámbito educativo, el impacto de las nuevas tecnologías, las nuevas prácticas y formas de lazo social que se generalizaron después de la pandemia. Es imposible...

Inhibición, Pasaje al Acto y Acto

lmusante84@gmail.com La Lic. Laura Musante nos brinda una reflexión sobre Inhibición y Pasaje al acto desde la obra de Sigmund Freud y Jacques Lacan. La inhibición es descripta por Freud en “Inhibición, síntoma y angustia” como una “limitación normal...

Antes de que se nos venga la (media)noche

sebastian.gamazo@gmail.com Una reflexión sobre el amor a lo largo del tiempo, en distintos momentos de una misma pareja, por medio de un análisis de la película "Antes de medianoche" de Richard Lindaker. “Si ahora nos encontrásemos en un tren, ¿te pondrías a...